11 Décembre 2018

Concevant la médecine tout à la fois comme science universelle et art personnalisé, je veux souligner combien l’art m’a accompagné comme médecin mais aussi comme chercheur et comme enseignant engagé dans la lutte implacable contre la douleur.

Ma compétence, vous me le pardonnerez, n’est pas celle d’un critique d’art. Elle repose sur la recherche d’intimes connivences entre diverses formes de langage, celui des mots, des émotions et l’art pictural. C’est ce long cheminement que je vais tenter de vous faire partager aujourd’hui, grâce à la bienveillance du président François-Bernard Michel, en prenant à témoin des œuvres anciennes et contemporaines propres à illustrer la sémiologie, à la fois artistique et médicale, de la douleur et de son traitement.

« Que faites-vous en ce moment ? – Je souffre ! Douleurs qui se glissent partout dans ma vision, mes sensations, mes jugements. C’est une infiltration1…», confesse Alphonse Daudet dans la Doulou, écrite en provençal, sa langue maternelle. Sur la douleur, les écrits sont légion. Et l’art

pictural, enclin à célébrer la beauté de la femme et de la nature, que peut-il apporter, lui ? Il est

infiniment précieux car il exprime la douleur, transcende la souffrance et aide à mieux lutter contre elles.

Immanente et immémoriale, la douleur est indissociable de la condition humaine

Les Sumériens, les Égyptiens, les Grecs savaient déjà manier l’opium, dont une statuette crétoise en terre cuite découverte à Gazi (Crète) porte l’effigie : première représentation connue

de l’opium (XIIIe siècle avant J.-C.), la Déesse aux Pavots du musée d’Héraklion, figurine de la période post-palatiale de la civilisation minoenne, porte sur sa tête trois capsules de pavot.

L’art religieux nous donne à contempler ses innombrables Christ : tels les Christus dolens de Cimabue et de San Francesco, le Christ lépreux en bois marouflé polychrome situé à Brioude (XVe siècle), le Dévot Christ en bois sculpté de Perpignan (1307), le Christ couronné d’épines (Aelbrecht Bouts, 1549), ou encore Saint Luc en peintre devant la crucifixion (Zurbarán, 1635-1640). La Mater dolorosa est célébrée par les nombreuses pietà (Titien, El Greco, Michel-Ange…).

Les représentations des martyrs sont, elles aussi, légion, telles les douleurs sublimées de saint Sébastien, le saint protecteur contre la peste.

L’art profane incarne le réalisme et la cruauté : tel le superbe diptyque de Gerard David (le Jugement de Cambyse, 1498, Groeningemuseum, Bruges) : on y voit l’écorchement à vif du juge corrompu Sisamnès, sous le règne de Cambyse II (roi achéménide de l’Empire perse de 529 à 522 avant J.-C.). Cette histoire, contée par Hérodote, est reprise par David pour affirmer la nécessaire indépendance de la justice. Cette exhortation à l’équité et à l’impartialité s’adressait aux échevins, qui étaient souvent également juges. Le roi Cambyse aurait exigé que la peau du juge Sisamnès servît à recouvrir le siège où s’assit son successeur, son propre fils Otanès, qui devait à chaque jugement se souvenir qu’il était assis sur… la peau de son père !

Plus tard, le réalisme du Caravage fera fi du maniérisme de l’époque : déjà, à 23 ans, dans le Jeune Garçon mordu par un lézard, il se peint « dans le miroir » avec douleur et effroi, saisissant le temps de l’émotion la plus intense comme un instantané photographique avant l’heure ! On retrouve cette violence dans toute son oeuvre (la série des David et Goliath, les Tête de Méduse, l’Assassinat de saint Jean-Baptiste…) avec des autoportraits à peine déguisés dans certaines peintures, les Tête de Méduse notamment). À cet effet, il est intéressant de comparer le Judith et Holopherne du Caravage et celui d’Artemisia Gentileschi (tous deux datés de 1612). La toile d’Artemisia est une catharsis pour crier sa douleur du viol qu’elle a subi et du procès terriblement injuste qu’elle a dû endurer : comme ici Judith face au général assyrien Holopherne, ses héroïnes sont des femmes puissantes en révolte contre des hommes malfaisants. Son style porte l’empreinte du réalisme tragique du Caravage.

Représentations « sémiologiques » de quelques types de malades douloureux

À côté des douleurs transfixiantes de la Colique, du Mal de tête de Daumier (les Gens de médecine) ou des Aubes grises de Salvador Dali, la colère et l’effroi des cris du Caravage (Tête de

Méduse), d’Edvard Munch (le Cri) ou le cri de la Porte d’Enfer d’Auguste Rodin sont bouleversants.

Si Honoré Daumier a brocardé avec malice la douleur des hypocondriaques (le Malade imaginaire), les peintres ont stigmatisé nombre de douleurs « physiques », notamment les douleurs dentaires : tel l’Atelier de l’arracheur de dents en pleine rue du peintre flamand Theodor Rombouts (XVIIe siècle) qui met en place des personnages typiques : autosatisfait, l’arracheur exhibe son collier ainsi que son diplôme cacheté à la cire mis en évidence sur la table, couverte de pots à médicaments et d’instruments. Un jeune homme assis suit l’opération avec un intérêt inquiet. À droite, un personnage enturbanné debout s’adresse à son voisin, qui porte un anneau à l’oreille ainsi qu’une barrette ornée d’une plume. À gauche, un homme appuyé sur une canne ajuste son inocle pour observer la scène (et peut-être la plastique de l’opérée ?). De nombreuses œuvres traduisant l’ironie ou la fascination révoltée à l’égard des arracheurs de dents font écho à Shakespeare : « Jamais je ne vis philosophe capable d’endurer en patience un mal de dent. »

Les douleurs symbolisées sont légion, telles les Cargo noir de Raoul Dufy (1952) : œuvres ultimes oppressantes, où le noir du cargo de l’angoisse de la mort reste éclairé de jeux de couleurs

vives à la périphérie des toiles. De même, Paul Klee entoure de cernes noirs ses dernières œuvres (Chant d’amour à la nouvelle lune, 1939 ; Captif, 1940, année de sa mort).

La sculpture, quant à elle, incarne au mieux la plainte douloureuse dans ses dimensions à la fois corporelles, psychiques, spirituelles avec une puissance et une énergie démultipliées. Michel-Ange, Rodin, Maillol et tant d’autres nous font vibrer aux reliefs de la souffrance exprimée par ces personnages aux visages torturés, aux corps et aux mains déformés, comme le Miserere II de Trémois ou le célèbre Taureau mourant de Jean Cardot (Saint-Étienne, 1967) (figures 1 et 2).

Autant que les douleurs totales (« Je ne suis que douleur ») révélées par des corps abîmés, morcelés (Seif ; A. Saurat, l’Écorché ; Jean-Michel Basquiat), les souffrances et angoisses

collectives ont inspiré de nombreux peintres, tels Dali (Prémonition de la guerre civile, 1936) et Picasso, notamment dans Guernica, cette peinture monumentale (782 × 351 cm) symbolisant l’horreur de la guerre, réalisée à la suite du bombardement de Guernica le 26 avril 1937 en réponse à une commande du gouvernement espagnol.

Autoportraits de malades douloureux

Frida Kahlo fait très tôt l’apprentissage de la souffrance : atteinte d’une poliomyélite à l’âge de 6 ans, elle est victime d’un grave accident d’autobus à 17 ans qui lui brise la colonne vertébrale, le bassin, les côtes. Son ventre est transpercé par une barre de fer. En pleine effervescence politique et culturelle du Mexique, elle devient l’indomptable épouse du peintre Diego Rivera.

Amie de Léon Trotski, admirée des surréalistes, Frida a peint nombre d’autoportraits, dont les Deux Frida, portrait en pied grandeur nature (173 × 173,5 cm, musée d’Art moderne, Mexico), peint en 1939, l’année de son divorce d’avec Diego Rivera. Frida se réfugie dans le travail et peint beaucoup. Elle s’affirme « chromophore ».

Les deux Frida se tiennent la main sous un ciel orageux ; sur le portrait de gauche, Frida, blafarde, porte une déchirure de sa poitrine exposant son coeur écorché, brisé. Dans sa main droite, une pince clampe une veine venant du coeur. Sur le portrait de droite, Frida apparaît le visage coloré.

Elle porte une robe mexicaine bariolée, la tehuana. Son cœur, intact, est posé devant son corsage. Frida tient dans sa main gauche le portrait miniature de Diego.

L’oeuvre de Frida Kahlo offre à analyser de nombreuses toiles stigma - tisant sa douleur « corsetée » : telles la Colonne brisée (1944) (figure 3), alors qu’elle est contrainte de porter un corset

d’acier, ou le Petit Cerf « Je suis un pauvre petit cerf ») (1946) qu’elle commente ainsi dans son Journal : « Je suis ce cerf femelle criblé de mille et mille flèches… Mâle et femelle, femelle ou mâle… Je suis Frida Kahlo. »

Mélange de cruauté et d’humour, de candeur et d’insolence, elle définit sa peinture non comme une vocation mais comme une nécessité, l’aidant à lutter contre le martyre quotidien de sa douleur.

Cette dualité drame-espoir se retrouve dans l’Arbol de la esperanza mantente firme (1946) : sur ce double autoportrait,

Frida Kahlo se représente, à gauche allongée sur un brancard avec deux cicatrices dans le dos sous un soleil de souffrance ; à droite, sous la lune, symbole d’apaisement (?), habillée, assise, sorte de vierge en majesté, tenant à la main son corset, espoir de guérison.

Peu avant sa mort le 13 juillet 1954, alors qu’elle peint depuis plusieurs mois couchée avec des miroirs au-dessus de son lit, Frida Kahlo écrit dans son Journal : « Je ne suis pas malade. Je

suis brisée. Mais je serai heureuse de vivre aussi longtemps que je pourrai peindre2. »

« Moi aussi, j’ai mal, soulagez-moi », dit l’enfant. C’est la cruelle histoire des tout-petits que l’on a longtemps cru protégés de la douleur par un système nerveux « immature »… Ainsi les at-

on même opérés sans analgésiques, à vif3. Certaines douleurs sont difficiles à exprimer. L’attitude, le regard, mais aussi la peinture peuvent venir suppléer la parole. Les enfants qui souffrent (de migraines comme de douleurs cancéreuses) parlent avec leur corps : pleurs, cris ou, au contraire, apathie, mutisme. Leurs dessins sont violents et parfois tragiques, tel celui de cet enfant cancéreux de 6 ans qui se dessine figé, replié sur lui-même dans un tout petit rectangle au centre d’une grande feuille de papier.

La souffrance enfouie au fond du puits de la mémoire

Les douleurs chroniques s’accompagnent d’une souffrance profonde, incrustée au plus profond de nous-mêmes. Il n’est pas de douleur sans mémoire, ce que stigmatise René Magritte dans ses nombreuses versions de la Mémoire (de 1948 à 1954) : on y voit la sérénité brisée par la douleur, tache de sang indélébile contrastant avec la quiétude apparente du visage et de l’espace environnant.

La couleur rouge, rare dans l’oeuvre de Magritte, tout comme le sang apposé sur le visage de pierre, évoque la résurgence de souffrances anciennes, ancrées et cryptées dans la mémoire4.

Douleur et créativité

« Les plaintes de la souffrance sont à l’origine du langage », disait Raymond Queneau. Elles contraignent l’être humain à revenir sur lui-même, sur sa propre faiblesse. Sa vision se concentre, intime, sur le sens de sa vie, d’un coup d’œil puissant, intense, qui inspire la création au prix d’une mise en tension, d’une combativité, d’une lutte énergique, ce que Jean Cardot exprime avec conviction : « L’acte créateur est une douleur, il y faut du courage, mais j’avoue que j’y ai trouvé bien du plaisir5. »

Les médicaments de la douleur ont largement inspiré les créateurs et les publicitaires, auteurs de représentations très imaginatives : de l’aspirine à la cortisone (les admirables peintures de Dufy comparant sa peinture avec ou sans cortisone) et à la découverte de l’anesthésie générale.

La Démonstration publique de l’éthérisation par William Thomas Morton en 1846 sera immortalisée d’après une peinture d’Arthur Ignatius Keller puis par un tableau d’Ernest Board (1920). Place des États-Unis à Paris, une statue de René Bertrand-Boutée (1910) rend un hommage mérité à Horace Wells, ce « pionnier de l’anesthésie chirurgicale », reconnu comme tel quelques jours après son suicide en prison le 23 janvier par désespoir6.

L’art est-il thérapeutique ?

Ercole Vellone plaide pour une action vivifiante de l’art7 : parmi 192 patients ayant survécu à un accident vasculaire cérébral (AVC) de gravité comparable, interrogés sur leur amour de l’art, « ceux qui considéraient l’art comme une part essentielle de leur style de vie avant l’accident vasculaire […] ont mieux récupéré que les autres ». Ils se disaient plus calmes, plus aptes à communiquer.

De même, Catherine Thomas-Antérion publie des exemples de libération de la créativité artistique au cours de douleurs neurologiques8 : telle cette femme de 36 ans, coiffeuse, victime

d’un AVC, qui souffre de brûlures de l’hémicorps droit peu sensibles aux antalgiques. La malade, qui n’avait jamais peint par le passé, s’est mise à peindre six mois après son AVC. Or, 92% de ses toiles sont composées de couleurs chaudes, qui « diminuent sa douleur ». Elle précise que la peinture de la Maison bleue a aggravé ses douleurs alors que « le carmin, l’orangé et le rose fuchsia… pouvaient lui procurer une sensation physique de grande extase ». Catherine Thomas-

Antérion suggère une « organisation perceptive et cognitive différente depuis l’AVC ».

Dans son livre Du spirituel dans l’art, et dans la peinture notamment, Vassily Kandinsky9 évoque sous le terme de chromothérapie le fait que « la couleur recèle une force peu étudiée, mais énorme, capable d’influencer tout le corps humain, en tant qu’organisme physique. […] La couleur est donc un moyen d’exercer une influence directe sur l’âme. La couleur est la touche. L’œil est le marteau. L’âme est le piano aux cordes nombreuses ». Delacroix lui-même affirmait : « Chacun sait que le jaune, l’orange et le rouge donnent et représentent des idées de joie, de richesse10. »

Douleur et empathie

L’art pictural va pouvoir témoigner de la reconnaissance des artistes à l’égard des soignants.

Goya remercie son médecin de l’avoir soulagé de douleurs aiguës, complications d’un probable saturnisme, par l’ex-voto Goya atendido por el doctor Arrieta (1820) (figure 4). Cette toile fait écho à ce Médecin auscultant un malade, bas-relief en pierre du Haut-Empire romain qui figure en couverture de notre livre Soulager la douleur11 ; ces deux reproductions mises côte à côte permettent de comparer le geste d’empathie des deux médecins.

Les dessins délicats de Raoul Dufy représentent ses médecins de Boston (la Prise de sang et la Visite du dr. Homberger12)

auxquels il devait, grâce à la cortisone, d’avoir retrouvé la joie de vivre et le bonheur de peindre à nouveau, avant de mourir…

d’une hémorragie induite par cette même cortisone !

Une toile étonnante représente Saint Sébastien soigné par Irène (attribuée à Trophime Bigot, 1579) (figure 5) ; soucieuse

d’éclairer au mieux la délicate opération de sainte Irène, la suivante tend un lampion de papier huilé dans sa main gauche. Sébastien est en proie à une défaillance extrême. La suivante semble prise dans un songe. Sa beauté, moins raffinée, paraît plus émouvante que celle d’Irène. Parmi les nombreuses représentations d’atti - tudes empathiques à l’égard de la souffrance des martyrs, citons Saint Sébastien soigné par sainte Irène par Antonio de Bellis (1645-1650) et Saint Sébastien, sainte Irène et sainte Lucie par José de Ribera (1628).

La médecine, religion de la sensibilité.

Éloge des artistes

« Notre monde contemporain est à un stade de l’histoire humaine, où certaines formes de culture et de médecine sont menacées », a déclaré François-Bernard Michel13. Nous devons lutter contre ce péril : la perte de l’écoute du malade, fil rouge indispensable à une médecine de qualité, nécessairement personnalisée14. Par essence d’appréciation subjective, la douleur impose aux soignants cette sensibilité, « moteur de l’intelligence » (Paul Valéry), merveilleusement traduite par Ingres (Stratonice, ou la maladie d’Antiochus, 1840), dans la pure tradition hippocratique comme le souligne le président François-Bernard Michel : le médecin, Érasistrate, observant que le jeune Antiochus convulse en fièvre amoureuse quand passe Stratonice, diagnostique son mal, que Paul Valéry qualifiera de « maladie physique de cause affective15 ». Une autre toile d’empathie des soignants est celle de Gaston Mélingue représentant Jenner inoculant la vaccine (toile exposée à l’Académie nationale de médecine), qui exprime à l’envi cette ambiance faite de précautions apportées à ne pas faire souffrir l’enfant.

Faute de temps, je me dois de conclure, en saluant avec respect et reconnaissance tous les artistes qui ont contribué à transcender la douleur-souffrance par l’expression de leur sensibilité intime. En permettant de détendre les nœuds des « mal-entendus », peinture, sculpture, dessin apportent chaque jour du sens à la douleur et de l’espoir aux malades.

Texte est écrit par Patrice QUENEAU

1. Alphonse Daudet, la Doulou, Paris, Fasquelle, 1931.

2. Le Journal de Frida Kahlo, introduction de Carlos Fuentes, avant-propos de Sarah M. Lowe, Paris, Chêne, 1995

et Salomon Grimberg, Frida Kahlo. Confidences, Paris, Chêne, 2008.

3. Patrice Queneau et Gérard Ostermann, Soulager la douleur, Paris, Odile Jacob, 1998.

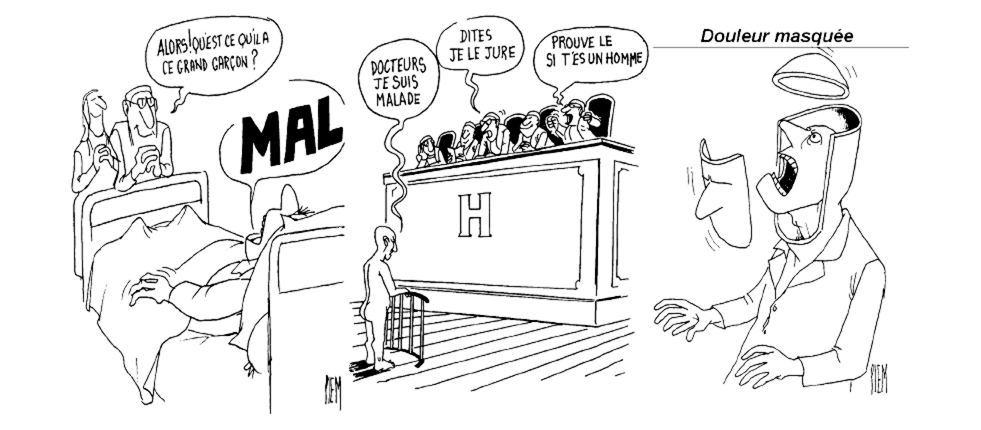

4. Patrice Queneau, Gérard Ostermann et Pierre Grandmottet, dessins de Piem, la Douleur à bras-le-corps, Paris,

Médicis, 2007.

5. Jean Cardot, « L’artiste devant le courage », conférence, 2005.

6. Jacques Fouré, « Autour de la statue de Horace Wells », Société française d’histoire de la médecine, Histoire des

sciences médicales, 1989, XXIII, p. 69-74.

7. Ercole Vellone, « L’art pour ne pas mourir », Annual Spring Meeting on Cardiovascular Nursing, Copenhague, 2012.

8. Catherine Thomas-Antérion, « Libération de la créativité artistique et neurologie : étude de trois cas », Revue de

neuropsychologie, 2009, 1 (3), p. 221-228.

9. Vassily Kandinsky, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture notamment, 1954 (rééd. Paris, Denoël-Gonthier,

1969 ; Paris, Gallimard, 1989).

10. Ibid.

11. P. Queneau et G. Ostermann, Soulager la douleur, op. cit.

12. F. Homburger, Charles D. Bonner, “The Treatment of Raoul Dufy’s Arthritis”, The New England Journal of

Medecine, 1979, 301, p. 669-673.

13. François-Bernard Michel, discours d’installation à l’Académie des beaux-arts (séance du 7 novembre 2001).

14. Patrice Queneau et Damien Mascret, Le malade n’est pas un numéro ! Sauver la médecine, Paris, Odile Jacob,

2004.

15. Paul Valéry, Mauvaises pensées et autres. OEuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de La Pléiade »,

tome II, 1960